-

Startseite -

-

De

Im Projekt werden die Wirkungen von Maßnahmen und Strategien zur Erhöhung der hydrologischen und ökologischen Klimaresilienz des gesamten Landschaftswasserhaushalts untersucht. Besondere Berücksichtigung finden Niedrigwasser- und Austrocknungssituationen im Wechsel mit Starkregenereignissen.

Durch die integrierte Betrachtung eines gesamten Flussgebiets werden sowohl die ökologischen Funktionen der Gewässer als auch konkurrierende Gewässernutzungen berücksichtigt. Neu ist der ganzheitliche Blick auf den Landschaftswasserhaushalt mit allen wesentlichen Akteuren statt einer Fokussierung auf einzelne räumliche Elemente oder einzelne Nutzergruppen.

Praxisinstrumente sind neben einem gekoppelten Oberflächen-/ Grundwassermodell ein Werkzeugkasten als modulares Planungsinstrument für die Auswahl von Managementstrategien und Maßnahmen. Zudem werden Empfehlungen zum Umgang mit Niedrigwasser und Trockenheit unter Berücksichtigung von Nutzungsarten und -intensitäten in ruralen und urbanen Einzugsgebieten erarbeitet.

Gefördert von

Das Verbundvorhaben KliMaWerk wird vom BMBF innerhalb der Fördermaßnahme WaX im Rahmen des Bundesprogramms Wasser: N gefördert. Wasser: N ist Teil der BMBF-Strategie FONA.

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Wasser-Extremereignisse (WaX)

Forschung für Nachhaltigkeit

Projektlaufzeit:

Februar 2022 – Januar 2025

Projektpartner

Lippeverband

Universität Duisburg-Essen

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Planungsbüro Koenzen

delta-h Ingenieurgesellschaft mbH

Hydrotec Ingenieurgesellschaft mbH

Ecologic Institut gemeinnützige GmbH

Assoziierte Partner

BR Münster

Landwirtschaftskammer NRW

Wasser- und Bodenverbände

Das Projekt

Projektablauf

AP 1: Konzeptionierung

Ansprechpersonen: Prof. Dr. Daniel Hering, Dr. Jochem Kail, Universität Duisburg-Essen

Kurzbeschreibung: Im Arbeitspaket erfolgt die Darstellung des Wirkungsgefüges zwischen hydrologischen, stofflichen und ökologischen Parametern in den zwei Beispiel-Einzugsgebieten sowie der erwarteten Wirkung geeigneter Maßnahmen.

Dieses Wirkungsgefüge bildet die Grundlage für die weiteren APs.

AP 2: Freilanduntersuchungen zur Parametrisierung der Modelle

Ansprechperson: Dr. Mario Sommerhäuser, Lippeverband

Kurzbeschreibung: In zwei repräsentativen Teileinzugsgebieten der Lippe werden in insgesamt 30 Untersuchungsabschnitten verschiedene Bestandsaufnahmen von Gewässerabschnitten, Gewässeruntersuchungen und -messungen, sowie Untersuchungen im Grundwasser und im Boden durchgeführt. Die Untersuchungen laufen größtenteils für 2 Jahre.

AP 3: Gekoppelte Modellierung des Landschaftswasser- und Stoffhaushalts im Ist-Zustand

Ansprechpersonen: Prof. Dr. Nicola Fohrer; Sven Grantz, Universität Kiel

Kurzbeschreibung: Zielsetzung des AP3 ist die Abbildung des Ist-Zustands des Wasser- und Stoffhaushalts für die beiden Teileinzugsgebiete sowie die Entwicklung von Upscaling-Strategien für das gesamte Lippeeinzugsgebiet.

AP 4: Co-kreative Systemanalyse gekoppelter Klima-und Landnutzungsszenarien

Ansprechperson: Dr. Ulf Stein, Ecologic Institut

Kurzbeschreibung: Im Arbeitspaket werden die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Maßnahmenpaketen zur Erreichung von (potenziell) widersprüchlichen Zielen der relevanten Sektoren für die Landschaftswasserhaushalt unter verschiedenen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und Klimaszenarien ermittelt.

AP 5: Modellierung der Szenarien und ihrer Auswirkungen

Ansprechpersonen: Prof. Dr. Nicola Fohrer; Sven Grantz, Universität Kiel

Kurzbeschreibung: AP5 hat die Modellierung der in AP4 bereit gestellten Szenarien, die Analyse der Wirkung auf den Wasser- und Stoffhaushalt sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ökosystemleistungen zum Ziel. Die ökologischen Auswirkungen der Szenarien werden mittels Bayesischer Modellierung, basierend auf Wissensregeln aus AP1 und den Felduntersuchungen aus AP2, prognostiziert

AP 6: Modularer Werkzeugkasten und Empfehlungen zur Maßnahmenumsetzung

Ansprechperson: Dr. Uwe Koenzen, Planungsbüro Koenzen

Kurzbeschreibung: Empfehlungen zum ökologischen Gewässermanagement und nachhaltiger Flächenbewirtschaftung zur Stärkung des Niedrigwasserabflusses, Erhöhung des Stoffrückhalts und Förderung der Resilienz der Biozönose werden, basierend auf den Ergebnissen aus AP 1–5, erarbeitet.

Anwendbares Produkt ist ein modularer Werkzugkasten in Form von Maßnahmensteckbriefen und eines Entscheidungsunterstützungssystems zur Maßnahmenauswahl.

AP 7: Projektmanagement

Ansprechperson: Dr. Mario Sommerhäuser, Lippeverband

Kurzbeschreibung: Das Projektmanagement koordiniert das gesamte Verbundvorhaben, verfolgt die Spezifizierung und Überprüfung des Arbeitsplans und des Gesamtbudgets sowie die Qualitätskontrolle und stellt die interne und externe Kommunikation sicher.

Fallstudie

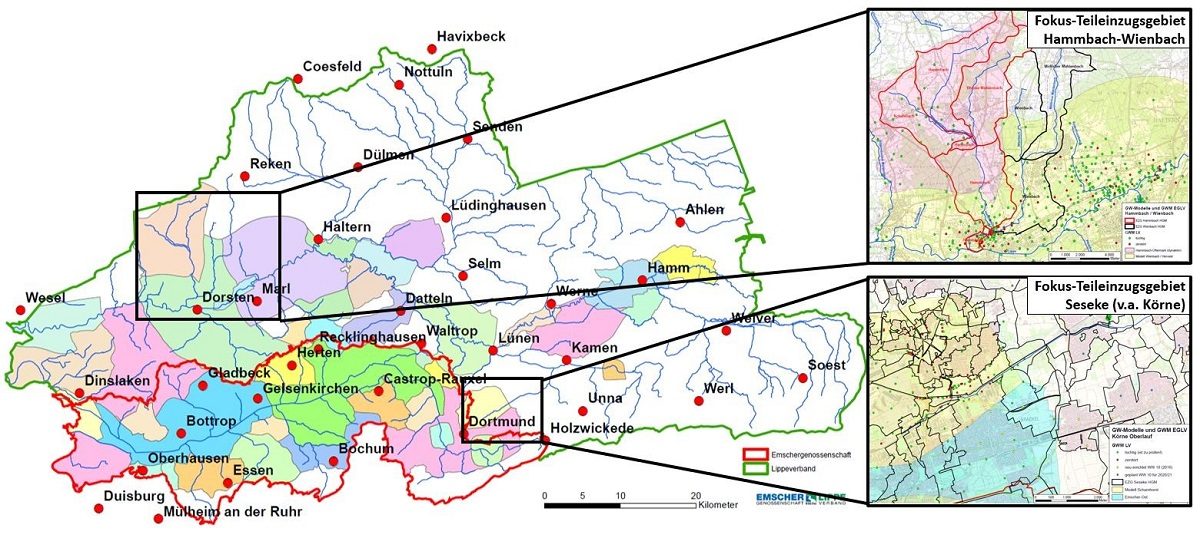

Die Untersuchungen werden in zwei repräsentativen Teileinzugsgebieten des Lippeeinzugsgebietes vorgenommen: im Einzugsgebiet Hammbach-Wienbach (ländlich geprägt) und in Teilen des Sesekegebietes (v.a. Körne) (urban geprägt).

Ziele

Produkte des Projektes sind:

- Eine Modellkopplung zwischen Modellen für Grund- und Oberflächenwasser, die für die Projektbeteiligten und anderen Anwender direkt nutzbar ist.

- Ein frei verfügbarer und übertragbarer Werkzeugkasten zum Gewässer und Einzugsgebietsmanagement vor dem Hintergrund der Klimawandelfolgen mit Best practice-Optionen, der die Beratungsbreite der KMUs ergänzt und das Potenzial für breite Anwendung in der Wasserwirtschaft hat.

- Einen besonderen Stellenwert haben dabei die Ökosystemleistungen der Managementstrategien und Maßnahmen, die bei der Abwägung der Maßnahmenstrategien als Entscheidungsunterstützungs- und Vermittlungsinstrument dienen. Auf vorliegenden Projektergebnissen und flussgebietsbezogenen Fallstudien aufbauend werden geeignete Ökosystemleistungen als standardisierte Planungshilfen aufgestellt, um die Vielzahl möglicher Optionen für die Praxis einzugrenzen.

- Das Projekt etabliert den Landschaftswasserhaushalt als zentrale Kenngröße zur Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und urbaner Räume.

- Die Forschungsergebnisse gehen in die ökologische Gewässerentwicklung und -bewirtschaftung sowie in die Regulierung der Wassernutzung und die Bewirtschaftungsplanung der WRRL ein. Sie dienen zum einen der direkten praktischen Umsetzung in der Region, sind aber übertragbar und werden zur Anwendung in anderen städtischen und ländlichen Regionen aufbereitet.

- Dabei soll auch die Umsetzung von Maßnahmen zur Abkopplung im Bestand in den beiden Untersuchungsgebieten angestoßen werden. Zur Unterstützung des Erfolges ist die Kooperation mit laufenden Programmen im Emscher- und Lippegebiet vorgesehen.

Ergebnisse

Hier finden Sie die Projektergebnisse.

Veröffentlichungen

Sommerhäuser, M. (2024). Stadt, Landschaft und Gewässer im Klimawandel. Aus Praxis und Forschung: Klimawandelangepasstes Flussgebietsmanagement an Emscher und Lippe. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 4/2024.

Sommerhäuser, M., Bätz, N., Gerner, N. V. (2025). Ganzheitliche Lösungen zur Stärkung von Fließgewässern im Klimawandel: Der Werkzeugkasten des BMBF-Projektes KliMaWerk. In: 58. Essener Tagung für Wasserwirtschaft „Impulse aus Europa – Herausforderungen, Innovationen und praktische Lösungen“ vom 26.-28.03.2025 in Aachen. T. Wintgens (Hrsg.), Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft, Aachen e.V. Gewässerschutz-Wasser-Abwasser, 259, 726–735.

Stappert, H-M., Blanke, P., Hering, D., Kail, J. (2025). Mitigating the effects of extreme low-flow on stream macroinvertebrates: the role of woody riparian vegetation and groundwater. Hydrobiologia. https://doi.org/10.1007/s10750-025-05886-2.

Veranstaltungen

NUA (LANUK): Gewässer im Klimawandel – Abschlussforum

Die Veranstaltung fand am 25.11.2025 in Recklinghausen statt.

Abschlussveranstaltung zum Stakeholder-Dialog: 3. Stakeholder-Workshop mit Vertreter*innen aus Behörden, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz

Der 3. Stakeholder-Workshop fand am 28. April 2025 beim Lippeverband in Essen statt. Nach den ersten beiden Workshops im Oktober 2022 und August 2023 wurden im letzten Workshop mit dem Titel „Trockenheit und Starkregen – Wie sieht ein angepasster Landschaftswasserhaushalt im Lippe-Einzugsgebiet aus?“ die im Projekt untersuchten Klima- und Maßnahmenszenarien, die simulierten hydrologischen Maßnahmenwirkungen sowie die ökologischen Auswirkungen der Szenarien vorgestellt. Auch wurden erstmalig die KliMaWerk-Produkte präsentiert: Ein in der Praxis nutzbarer Werkzeugkasten zur Maßnahmenumsetzung und Handlungsempfehlungen zur Entwicklung eines klimaresilienten Landschaftswasserhaushaltes. Anschließend wurden die Ergebnisse und Produkte von KliMaWerk gemeinsam diskutiert.

Essener Tagung 2025

Die Essener Tagung fand vom 26. bis 28.03.2025 in Aachen statt.

Tag der Hydrologie 2025

Der Tag der Hydrologie fand vom 19. bis 21.03.2025 in Augsburg statt.

KliMaWerk bei DWA-Workshop „Flussgebietsmanagement“ und BfN-Tagung „Zukunftsaufgabe naturnaher Landschaftswasserhaushalt“ vertreten

Am 22. und 23. November 2023 fand der DWA-Workshop „Flussgebietsmanagement“ in Essen und am 18.04.2024 die Fachtagung des BfN „Zukunftsaufgabe naturnaher Landschaftswasserhaushalt“ in Bonn statt. KliMaWerk war auf beiden Veranstaltungen mit Postern vertreten. Außerdem präsentierten auf dem DWA-Workshop die Projektbeteiligten Dr. Mario Sommerhäuser vom Lippeverband Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der hydrologischen und ökologischen Klimaresilienz im Landschaftswasserhaushalt und Dr. Uwe Koenzen vom Planungsbüro Koenzen Möglichkeiten durch strukturelle Aufwertung von Fließgewässern resiliente Gewässerstrukturen zu schaffen.

Auf beiden Veranstaltungen drehte sich nämlich alles um die Frage, wie die Gewässer und die Landschaft an die Folgen des Klimawandels angepasst werden können. Forschende, Naturschutzverbände und Vertreter*innen der Wasserwirtschaft präsentierten dazu aktuelle Erkenntnisse und diskutierten den Weg hin zu einer naturnahen Schwammlandschaft. Regenwasser soll möglichst vor Ort versickern, um das Wasserangebot bei Dürre zu erhöhen. Neu geschaffene Lebensräume sollen die Artenvielfalt und Widerstandskraft von Flora und Fauna gegenüber Trockenheit und Starkregen stärken. Sowohl die Natur als auch der Mensch würden profitieren.

Tag der Hydrologie 2024

Der Tag der Hydrologie fand vom 19. bis 21.03.2024 in Berlin statt.

Statusseminar der BMBF-Fördermaßnahme WaX

Projekt KliMaWerk und weitere 11 Verbundvorhaben stellen ihren Halbzeitstand vor

Halbzeitkonferenz in Potsdam: Zur Mitte der Laufzeit der BMBF-Fördermaßnahme WaX (Wasser-Extremereignisse) trafen sich am 20. und 21. September 2023 die zwölf WaX-Verbünde sowie weitere Interessierte aus Forschung, Praxis und Politik zum Statusseminar an der Universität Potsdam, um gemeinsam die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse der Forschungsverbünde zu diskutieren. An den beiden Tagen erhielten die rund 180 Gäste durch Vorträge und eine Poster-Ausstellung vielfältige Einblicke in die aktuellen Arbeiten und bisherigen Erkenntnisse der Forschungsverbünde.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.bmbf-wax.de/termin/wax-statusseminar/

Dr. Mario Sommerhäuser ist in seinem Vortrag zum aktuellen Stand im Projekt KliMaWerk u.a. auf das bereits hergestellte Systemverständnis im Lippegebiet, erste Erkenntnisse zur Auswirkung von Extremen auf die Biologie, die Modellkopplung von Oberflächen- und Grundwassermodell, die Beteiligung von Stakeholdern, den finalisierten Maßnahmenkatalog und die mögliche Maßnahmenumsetzung entlang von verschiedenen zukünftigen sozio-ökonomischen Entwicklungen eingegangen. Ein Ausblick auf die wichtigste Phase im Projekt im nächsten Jahr, in der die Modellierung der hydrologischen und ökologischen Wirkungen verschiedener Maßnahmenkombinationen entlang von Klimaszenarien im Mittelpunkt steht, bildete den Abschluss des Vortrags. Auf der Poster-Session wurden Poster zu den Modellen und ersten ökologischen Ergebnissen präsentiert.

Jahrestagung Deutschen Gesellschaft für Limnologie 2023

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie (DGL) fand vom 18. bis zum 22. September 2023 in Köln statt.

Der Dialog geht weiter: 2. Stakeholder-Workshop mit Vertreter*innen aus Behörden, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz

Der 2. Stakeholder-Workshop fand am 16.08.2023 wieder am alten Lippehafen bei Wesel statt. Die Projektpartner haben zusammen mit Vertreter*innen aus Behörden, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz Konflikte und Synergien zwischen einzelnen Maßnahmen zur Resilienzerhöhung von Gewässern, Auen und deren Umfeld herausgearbeitet. Zusätzlich wurde das Umsetzungspotential der Maßnahmen unter unterschiedlichen zukünftigen sozio-ökonomischen Entwicklungen diskutiert. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung sinnvoller Maßnahmenkombinationen ein, deren hydrologische und ökologische Wirkungen im weiteren Projektverlauf entlang von Klimaszenarien und verschiedenen Umsetzungsniveaus modelliert werden. In einem weiteren Workshop werden den Stakeholdern zum Ende der Projektlaufzeit die Maßnahmenwirkungen und die sich daraus ergebenen Ökosystemleistungen vorgestellt.

KliMaWerk auf dem Tag der Hydrologie und der EGU vertreten

Mit zwei Posterbeiträgen (Poster 1 und 2) wurde das Projekt KliMaWerk sowie die Modellierung mit NASIM, SPRING und SWAT+ von den Projektpartnern Hydrotec, delta h, Universität Kiel und Lippeverband auf dem Tag der Hydrologie vom 21.-23. März 2023 an der Ruhr-Universität Bochum vorgestellt.

Auf der Jahrestagung der „European Geoscience Union“ (EGU) vom 23.-28. April 2023 in Wien wurden die Modellierung in diesem Projekt, ebenfalls in Form eines Posterbeitrags (Poster 3), sowie der integrative Ansatz des Gesamtprojekts von den Projektpartnern Hydrotec, delta h und Universität Kiel vor Ort präsentiert. Auf diesen Tagungen konnten sich die Projektpartner mit anderen Expertinnen und Experten u.a. zu Modellierung, Hochwasservorhersage und der immer stärker in den Fokus rückenden Thematik Dürre und Niedrigwasser austauschen. Insbesondere die Kopplung des hydrologischen Modells NASIM mit dem Grundwassermodell SPRING sowie die Untersuchung von Maßnahmenwirkungen zur Steigerung der Klimaresilienz des gesamten Landschaftswasserhaushalts in einem ganzheitlichen Ansatz stießen dabei auf breites Interesse.

Stakeholder-Beteiligung erfolgreich gestartet: Projekt KliMaWerk im Dialog mit Behörden, Landwirtschaft und Naturschutz zur Resilienzerhöhung gegenüber Wasser-Extremen

Im thematisch passenden Ambiente am alten Lippehafen bei Wesel fand am 18. Oktober 2022 der erste Stakeholder-Workshop des Projekts KliMaWerk.Wasser:Landschaft statt. Die Projektpartner kamen mit Vertreter*innen der Sektoren Naturschutz, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Kommunen und Verwaltung über die Auswirkungen von Dürre und Starkregen auf die Gewässer sowie den Landschaftswasserhaushalt im Lippe-Einzugsgebiet ins Gespräch. Mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz von Gewässern und Landschaft gegenüber Extremereignissen und deren voraussichtliche Wirkungen auf die Biodiversität und für die einzelnen Interessensgruppen wurden intensiv in unterschiedlich zusammengesetzten Arbeitsgruppen diskutiert.

Ein sektorübergreifendes Ziel (Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft) im ruralen Raum konnte bereits identifiziert werden: „Das Wasser in der Landschaft halten“. Weitere Ziele mit entsprechenden Maßnahmen sind u. a. eine angepasste Bewässerung und verminderte Wasserentnahme, die Schaffung naturnaher Gewässer, die Erhöhung der Grundwasserstände und eine verbesserte Wasserqualität. Natur-basierte und multi-funktionale Maßnahmen, sogenannte „nature-based solutions“, sind dabei zu bevorzugen. In ländlichen Gebieten sind somit die Schaffung von Retentionsräumen sowie eine nachhaltige Land- und Wassernutzung die zentralen Stellschrauben für den Landschaftswasserhaushalt.

Im urbanen Raum soll die Anpassung und Resilienz gegenüber Extremereignissen integraler Bestandteil der Stadt-, Raum- und Entwässerungsplanung werden, u. a. durch eine gesteigerte Sensibilität aller Akteure. Als besonders wichtige Maßnahmen werden die Flächenentsiegelung und Transformation zur Schwammstadt gesehen.

In kommenden Workshops werden konkrete Maßnahmenpakete und deren räumliche Verteilung erarbeitet sowie Entwicklungen und Wirkungen unter verschiedenen Klimaszenarien diskutiert.

Kontakt

Ansprechpersonen Lippeverband

Dr. Mario Sommerhäuser

Nicolai Bätz

Dr. Nadine Gerner

Hannah Behrens

Ansprechpersonen Christian-Albrechts-Universität Kiel

Prof. Dr. Nicola Fohrer

Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie und Wasserwirtschaft

Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für

Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie

und Wasserwirtschaft

Olshausenstr. 75

24118 Kiel

Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie

und Wasserwirtschaft

Olshausenstr. 75

24118 Kiel

Sven Grantz

Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie und Wasserwirtschaft

Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für

Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie

und Wasserwirtschaft

Olshausenstr. 75

24118 Kiel

Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie

und Wasserwirtschaft

Olshausenstr. 75

24118 Kiel

Ansprechpersonen Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Daniel Hering

Universität Duisburg-Essen, Fakultät Biologie, Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universität Duisburg-Essen, Fakultät Biologie,

Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universitätsstr. 5

45141 Essen

Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universitätsstr. 5

45141 Essen

Dr. Jochem Kail

Universität Duisburg-Essen, Fakultät Biologie, Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universität Duisburg-Essen, Fakultät Biologie,

Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universitätsstr. 5

45141 Essen

Fachgebiet Aquatische Ökologie

Universitätsstr. 5

45141 Essen

Weitere Ansprechpersonen

Dr.-Ing. Katrin Brömme

delta H Ingenieurgesellschaft mbH

delta H Ingenieurgesellschaft mbH

Parkweg 67

58453 Witten

Parkweg 67

58453 Witten

Dr.-Ing. Oliver Buchholz

HYDROTEC Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH

HYDROTEC Ingenieurgesellschaft für Wasser und

Umwelt mbH

Bachstraße 64

52066 Aachen

Umwelt mbH

Bachstraße 64

52066 Aachen

Dr. Uwe Koenzen

Planungsbüro Koenzen

Planungsbüro Koenzen

Schulstraße 37

40721 Hilden

Schulstraße 37

40721 Hilden

Dr. Ulf Stein

Ecologic Institut

Ecologic Institut

Pfalzburger Strasse 43/44

10717 Berlin

Pfalzburger Strasse 43/44

10717 Berlin